Hépatite C : à dépister avant qu'il ne soit trop tard !

e-sante : Pourquoi se faire dépister si on ne souffre d'aucun symptôme ?

Philippe Lamoureux : L'hépatite C est une maladie relativement fréquente. En France, on estime que 400.000 à 500.000 personnes seraient séropositives pour le virus de l'hépatite C (VHC). La principale manifestation possible de l'hépatite C est un état de fatigue prolongé et inexpliqué. Mais ce symptôme n'est pas spécifique. L'intensité de la fatigue n'est pas proportionnelle à l'intensité de l'hépatite. Des démangeaisons et une gêne dans la région du foie peuvent également survenir. Par ailleurs, l'hépatite C peut rester longtemps silencieuse.Le dépistage est donc nécessaire. Il constitue un préalable indispensable à une prise en charge médicale et à un traitement éventuel. En l'absence de prise en charge médicale, environ 10% des sujets chroniquement infectés développent des complications graves (cirrhose, insuffisance hépatique, hépatocarcinome) sur une période pouvant aller jusqu'à 20 ans suivant l'infection. Or, il existe des traitements efficaces : 40 à 80% des sujets chroniquement infectés peuvent guérir avec une bithérapie.Le test de dépistage est remboursé à 100% par la sécurité sociale. Il est gratuit dans les consultations de dépistage anonyme.

e-sante : Quelles sont les personnes à risques ?

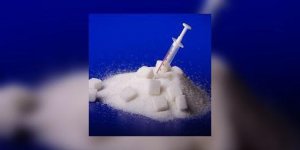

Philippe Lamoureux : Les populations les plus exposées au risque d'une infection par le virus de l'hépatite C sont les toxicomanes injecteurs, les hémodialysés, les enfants nés de mère porteuse du VHC et séropositives pour le virus du sida, les transfusés/greffés/opérés ayant subi un acte invasif avant 1992, les personnes tatouées ou piercées dans des conditions ne garantissant pas la stérilité, celles ayant eu recours à la mésothérapie ou à l'acupuncture sans aiguilles jetables ou personnelles ou encore celles ayant reçu des soins dans les pays du Sud-Est asiatique, du Moyen-Oient, d'Afrique ou d'Amérique du Sud.